2025-09-26 14:59

2025-09-26 14:59

“卖铲人”明暗赛道出击 赢合科技:“三线”突围创新破局?

“卖铲人”明暗赛道出击 赢合科技:“三线”突围创新破局?

2025年以来的市场变化清晰表明,单纯依赖下游产能扩张的“躺赢”时代已彻底终结,锂电设备企业已逐步从规模追随者向价值引领者转变。而单一线路的固有风险,更让多线布局成为头部企业的必然选择。(海融网)

长按二维码阅读全文

“卖铲人”明暗赛道出击 赢合科技:“三线”突围创新破局?

“卖铲人”明暗赛道出击 赢合科技:“三线”突围创新破局?

图片来源:赢合科技

近年来,在新能源产业的发展浪潮中,锂电设备企业如同淘金时代的“卖铲人”,分享着下游扩张的红利。然而,当动力电池产能结构性过剩,电池新能源行业进入深度调整期,这些“卖铲人”也难逃行业阵痛:订单增速放缓、价格战白热化、应收账款激增,从市场需求、经营利润到资金周转全面承压。

研究机构EVTank、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院共同发布的《中国锂离子电池设备行业发展白皮书(2025年)》数据显示,2024年全球锂离子电池设备市场规模为1331.4亿元,同比下降28.8%,近年来首次出现负增长。进入2025年,下游产能扩张虽带动需求有所回暖,但EVTank预计,未来三年中国锂离子电池设备市场规模将呈现出下滑的趋势,直至2027年才有望迎来行业反转。

另外,在电池新能源产业发展大趋势不变下,EVTank预计全球锂电设备的市场规模在2030年将达到2987.3亿元。

立足当下,面对行业阵痛,破局求生已成为电池新能源行业“卖铲人”的共同命题。

2025年以来的市场变化清晰表明,单纯依赖下游产能扩张的“躺赢”时代已彻底终结,锂电设备企业已逐步从规模追随者向价值引领者转变。而单一线路的固有风险,更让多线布局成为头部企业的必然选择。

作为锂电设备头部企业之一,赢合科技(300457)正通过锂电装备、电子烟和机器人三线出击,奋力穿越周期。

行业寒冬逆势扩张,固态电池设备订单回暖信号显现

2025年锂电设备行业仍处于深度调整期,全球锂离子电池设备市场规模在2024年同比下降28.8%,但赢合科技的合同负债规模却透露出市场回暖信号:在9月25日的业绩说明会上,赢合科技介绍,今年新能源市场呈现显著回暖态势。截至2025年6月末,公司合同负债规模较年初增长52.72%,较去年同期增幅达75.51%。

合同负债大幅增长反映出赢合科技在手订单充足,这一数据与新能源市场整体复苏趋势吻合。值得一提的是,8月消息,赢合科技多台高性能双层挤压式涂布机、辊压分切一体机已陆续装车发运,直奔该客户位于匈牙利的现代化超级工厂,此次发货设备将用于其规模达40GWh的量产线;7月消息,赢合科技旗下子公司赢合智能又一批46系列激光切卷绕一体机顺利通过韩国某头部客户的验收;6月消息,赢合科技向国内某头部电池企业发货的一批核心固态电池设备——固态湿法涂布设备、固态辊压设备及固态电解质转印设备,已顺利到达客户现场……

目前赢合科技整体在手订单情况良好。这一趋势与行业龙头先导智能等企业的表现基本一致,反映出锂电设备行业可能正逐步走出低谷。

另据海融网不完全梳理,统计在内的72家锂电装备A股公司上半年实现营业收入合计约1888.86亿元,净利润合计约110.72亿元,39家营收正增长,55家实现盈利,34家净利润正增长,23家营收、净利双增长。

其中,赢合科技营收虽同比小幅下滑,但依然交出了42.64亿元的成绩单,归母净利润2.71亿元。更为亮眼的是,其经营活动现金流净额大幅改善,增幅达69.08%,第二季度单季营收更是冲至29.26亿元。

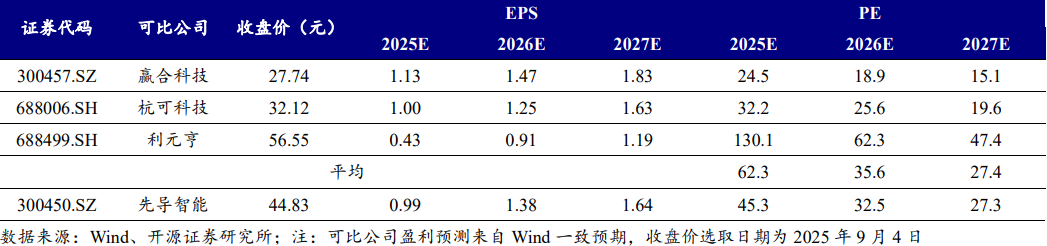

此外,开源证券9月4日研报数据预计,赢合科技2025-2027年EPS分别为1.13元/股、1.47元/股、1.83元/股,普遍高于可比公司平均水平。

从市值来看,截至9月26日上午11:30收盘,赢合科技收盘价为36.09元,总市值达234.3亿元。

明线突围:锂电装备双技术路径并进

成绩背后,赢合科技三线出击策略功不可没。

其中,锂电装备无疑是赢合科技的核心主业,今年上半年该领域业务实现营收28亿元,毛利率达18.50%,在2024年中国锂电设备企业销售额排名位置居前。

从产品来看,在液态电池设备领域,赢合科技通过持续研发和创新,公司的涂布机、辊压机、分切机、制片机、卷绕机、叠片机、组装线等系列核心设备的技术性能行业领先。今年上半年,公司多款创新产品推出:行业首款超高速多工位切叠一体机,整机效率领先行业70%,裁剪精度达毫米级,并集成AI智能算法实现全流程实时监测;公司研发的双层Super-E涂布机采用全新E形片路设计,显著缩减占地面积、提升烘干效率并降低能耗;双层挤压式涂布机通过模块化设计,展现出卓越的大规模量产能力。

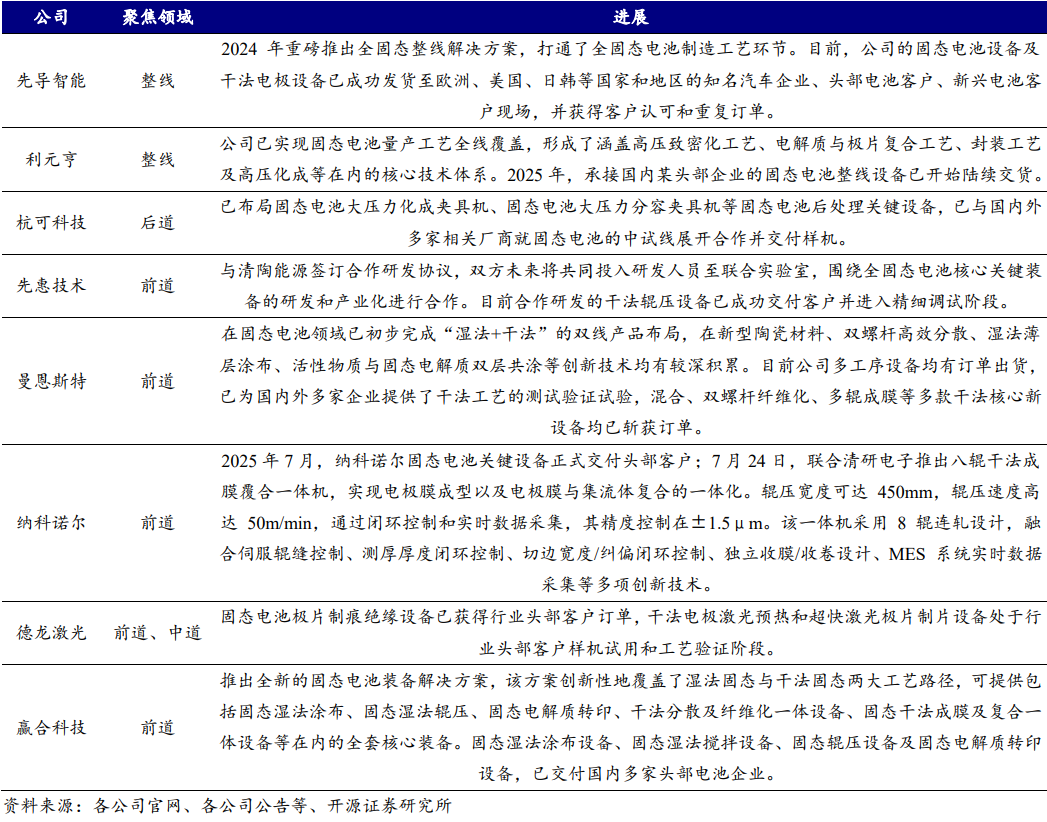

与此同时,为摆脱当前液态电池产能过剩的周期束缚,锂电装备企业押注下一代电池的“铲子革新”成为关键。开源证券统计信息显示,赢合科技与其他固态电池设备企业有所不同,其在专注电池前道生产工艺的基础上,推出了全新的固态电池装备解决方案,该方案创新性地覆盖了湿法固态与干法固态两大工艺路径。

在9月25日的业绩说明会上,赢合科技详细介绍道,公司湿法设备具备高精度涂布、优异工艺控制性与运行稳定性的技术优势;在干法工艺领域,第三代设备通过集成粉体搅拌、纤维化、干法辊压等七大核心工艺技术,显著提升了制造效率。目前公司已向多家客户交付了核心固态电池相关设备,产品涵盖湿法全自动制浆、湿法涂布、辊压、电解质转印和干法搅拌纤维化、多辊连轧成膜复合等设备。

面对固态电池等新技术路线的迭代,赢合科技这种“提前造铲”的布局,无疑为2027年行业反转储备了技术筹码。

研究机构EVTank、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院共同发布的《中国固态电池设备行业发展白皮书(2025年)》显示,未来几年将进入固态电池生产线大规模的建设和投产期,固态电池设备将成为固态电池产业化进程中最先受益的环节。EVTank预计,随着固态电池的产业化进程逐步推进,固态电池设备行业市场规模将显著提升,到2030年全球固态电池设备市场规模将达到1079.4亿元。

此外,从客户信息和市场拓展来看,赢合科技锂电装备核心产品赢得了宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、LG新能源、宝马、ACC、德国大众、欣旺达动力、远景动力等国内外知名电池制造商及汽车制造商的信赖与选用。同时,公司作为国内同行中率先拓展国际市场,直接获取海外订单的先行者,产品远销德国、韩国、法国、美国、加拿大、西班牙、马来西亚等多个国家。

暗线布局:电子烟与机器人的风险对冲

要说锂电装备是赢合科技发力的明线,那么电子烟与机器人业务就是公司抵御行业周期的“暗线”缓冲带,在锂电设备需求波动期更显价值。

资料显示,赢合科技电子烟业务通过子公司斯科尔精准切入全球增长快车道。2025年全球雾化电子烟市场规模预计同比增长105%,斯科尔凭借换弹式产品的差异化优势,在欧洲、北美市场持续渗透。

为积极应对海外电子烟政策变化,斯科尔已提前规划统筹,目前已推出多款满足合规要求的换弹式电子烟,为渠道客户及消费者提供合规、安全、口味佳的产品。同时,基于在英国及欧洲业务发展的成功经验,斯科尔正持续深化全球化发展战略,积极布局北美、东南亚、俄罗斯、中东等电子烟市场,快速响应全球电子烟业务客户的售前及售后服务需求,稳步拓展海外市场。

目前,赢合科技电子烟业务的研发新品已受到市场客户的高度认可,收获良好的消费者满意度评价。与专注电子烟包装与代工的劲嘉股份相比,赢合科技“设备+品牌”的模式更具竞争力,自有品牌业务毛利率较高,成为公司稳定的利润补充。

其实,这种多元化布局在锂电装备行业并非孤例。不少企业为平抑行业周期波动,纷纷探索新业务领域,但像赢合科技这样在电子烟高端设备制造领域取得实质性进展的案例并不多见。

值得一提的是,与电子烟业务同为赢合科技“暗线”布局的还有机器人业务。日前有消息显示,赢合科技收购上海发那科机器人有限公司(简称“上海发那科”)的战略布局已进入实质性推进阶段,这一交易既是上海电气(601727)整合自动化资产的核心步骤,也标志着赢合科技从单一锂电设备商向“AI+工业机器人”综合服务商的转型加速。如传闻中的机器人资产注入成功,这无疑也将增厚赢合科技的整体业绩。

另据券商机构数据,工业机器人行业受益于“具身智能”政策推动,2025年全球市场规模预计超2000亿元,上海发那科的技术优势可助力赢合科技切入高增长赛道。

从优势来看,相较于自主研发机器人的先导智能,赢合科技有上海电气这一重工业母公司加持,在大型产线系统集成上更具优势。这种协同效应,直接转化为其在智能产线交付领域的差异化竞争力。

结语:

行业寒冬不仅是挤泡沫的过程,同样也是筑壁垒的机会。对“卖铲人”来说,破局的关键也不仅仅是等待下游复苏,更重要的是在复苏前完成自我革新。赢合科技的“三线”出击,正是中国高端装备企业在新产业周期中寻求破局的一个缩影,它不再仅仅押注于单一赛道的爆发,而是更注重经营的韧性和技术的跨界应用。

在明暗赛道逻辑之下,赢合科技能否保持领先?短期来看,这一问题的答案或取决于能否在激烈的锂电装备红海中巩固并提升市场份额;中长期则要看其在固态电池装备上的技术突破,以及电子烟、机器人这两条“暗线”能否从有益的补充,成长为真正有力的第二、第三增长曲线。

而在当前节点,这是一场关于技术深度、管理宽度和战略耐力的综合竞赛,远未到终局,我们拭目以待。

海融网声明: 凡本网注明“来源:海融网”的作品或图片,版权均属于海融网。海融网与作品作者联合声明,任何组织、机构未经海融网书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非海融网的作品,均转载自其它媒体或合作单位,转载目的在于更好服务用户和读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原始出处或信源主张权利。特别提醒:本网刊发或转载涉及资本市场或上市公司文章不构成任何投资建议,投资者据此操作,风险自担!