2025-08-28 11:13

2025-08-28 11:13

细分赛道热起来!碳纳米管市场竞争格局与投资标的分析

细分赛道热起来!碳纳米管市场竞争格局与投资标的分析

碳纳米管行业具有高技术壁垒的特点,主要体现在催化剂制备、连续化宏量制备工艺以及分散技术等方面。这使得行业集中度较高,头部企业已构建起较强的护城河。(海融网)

长按二维码阅读全文

细分赛道热起来!碳纳米管市场竞争格局与投资标的分析

细分赛道热起来!碳纳米管市场竞争格局与投资标的分析

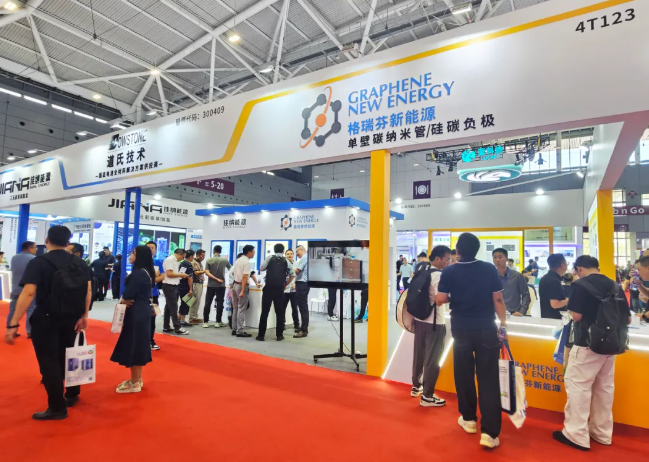

图片提供/道氏技术

碳纳米管根据石墨烯层数主要分为单壁碳纳米管(SWCNT)和多壁碳纳米管(MWCNT)。当前市场竞争呈现高技术壁垒、高集中度的特点,全球市场主要由少数几家企业主导。中国企业在多壁碳纳米管导电浆料领域具有显著优势,天奈科技(688116)是绝对龙头,2024年出货约8.5万吨,其国内市场份额达53.2%。单壁碳纳米管的技术壁垒更高,目前全球仅有俄罗斯OCSiAl、中国的天奈科技和道氏技术(300409)等极少数企业实现规模化量产或批量供货。

下游应用目前以锂电池导电剂为主(占比超过80%),并逐步向导电塑料、芯片制造、半导体等领域拓展。未来市场增长动力强劲,主要受益于新能源汽车对高能量密度、快充电池的需求,以及硅基负极、固态电池等新技术的推广。

碳纳米管市场竞争格局

碳纳米管行业具有高技术壁垒的特点,主要体现在催化剂制备、连续化宏量制备工艺以及分散技术等方面。这使得行业集中度较高,头部企业已构建起较强的护城河。

全球市场竞争格局

多壁碳纳米管(MWCNT):市场竞争相对充分,但产能和市场份额主要集中在头部企业。中国的天奈科技(Cnano)是全球多壁碳纳米管领域的领军企业,其产能和出货量稳居全球前列。

单壁碳纳米管(SWCNT):技术壁垒极高,长期由俄罗斯OCSiAl公司主导(曾占据全球约95%的产能份额)。近年来,中国的天奈科技和道氏技术在单壁碳纳米管技术上取得重大突破并实现批量出货,正在逐步打破国外垄断格局。

中国市场竞争格局

中国碳纳米管市场,尤其是导电浆料市场,集中度非常高。

天奈科技(688116)是绝对的行业龙头,2024年其碳纳米管导电浆料在国内市场的份额高达53.2%。

其他主要参与者包括集越纳米、德方纳米(300769)旗下的子公司以及道氏技术(300409)、常州六边形纳米科技等。

为满足下游旺盛的需求,主要企业均在积极扩产,市场竞争格局也相对集中。

中国企业产能提速:

天奈科技:作为行业龙头,其年产450吨单壁碳纳米管项目正分三期建设(每期150吨)。其中第一期150吨项目预计在2025年四季度落地,这将是全球最大规模的单壁碳纳米管生产基地之一。

湖北冠毓:计划在2025年将一期12条生产线全部投产,届时碳纳米管导电剂粉体产能可达5000吨。其三期项目全部建成投产后,总产能将提高到3万吨。

常州六边形纳米:作为新入局者,其投资5000万元建设的单壁碳纳米管项目预计2025年产量可达3-5吨。

全球视角:目前全球单壁碳纳米管的规模化生产主要由俄罗斯OCSiAl公司主导,其年产能为75吨,且市场供不应求,正在加速扩产。中国企业的技术突破和产能扩张正在逐步改变这一格局。

高度集中的市场格局:中国碳纳米管市场集中度较高,天奈科技以45%的市场份额稳居第一,卡博特(20%)和集越纳米(15%)分列第二、三位,前三名企业市场份额总计高达80%。

以下表格汇总了全球及中国碳纳米管市场的主要参与者及其特点:

市场范围 | 公司名称 | 主要产品类型 | 市场地位与技术特点

全球市场 | OCSiAl(俄罗斯)| 单壁碳纳米管 |全球单壁碳纳米管传统巨头,曾占据全球95%产能

LG化学 | 碳纳米管 | 依托自身电池业务,自主研发

卡博特 | 碳纳米管 | 通过收购三顺纳米切入碳纳米管领域

中国市场 | 天奈科技 | 单壁、多壁 | 国内绝对龙头,多壁管市占率53.2%;单壁管已批量出货,下游需求旺盛

道氏技术 | 单壁、多壁 | 单壁碳纳米管已向多家电芯客户供货,性能与进口产品相当,计划2026Q1达50吨/年产能

集越纳米 | 碳纳米管导电浆料 | 国内主要厂商之一

德方纳米 | 碳纳米管导电浆料 | 国内主要厂商之一

主要上市公司产能与客户情况

1.天奈科技(688116)

产能情况:天奈科技是目前国内产能最大的碳纳米管企业。2024年其碳纳米管导电浆料销量达8.51万吨。公司在单壁碳纳米管布局深远,年产450吨的单壁管项目正分三期建设(每期150吨),其中一期150吨项目进展顺利。

下游客户:客户优质且覆盖广泛,主要包括宁德时代、比亚迪、中创新航、ATL等国内主流电池厂商。公司也积极拓展海外市场,产品已实现对日韩头部电池客户的供货,并正导入更多海外主流客户。

技术优势:产品迭代能力强,已量产至第三代产品,并率先突破单壁碳纳米管技术。其单壁管产品性能与进口产品相当,部分指标更优。

2.道氏技术(300409)

产能情况:道氏技术已攻克单壁碳纳米管规模化制备技术,完成了小规模化量产的工艺验证与设备调试。公司正积极推进产能扩建,计划在2026年第一季度将单壁碳纳米管产能提升至50吨/年。

下游客户:公司单壁碳纳米管已向多家电芯客户供货,并向多家国内外知名锂电池企业及海外客户送样测试,客户反馈其产品性能与进口产品相当。

技术优势:公司宣称其单壁管粉体产品在纯度、比表、G/D值等关键性能指标上与进口产品相当,而采用自研分散剂的浆料在粘度、固含量等指标上优于进口产品。

市场未来应用空间分析

全球市场概览:2023年全球碳纳米管浆料市场规模已达181.4亿元,粉体市场规模约为36.9亿元。预计到2030年,全球碳纳米管导电剂市场规模有望达到664.1亿元,2024-2030年期间的复合年增长率(CAGR)预计将高达39.6%。

中国市场情况:中国是全球碳纳米管市场的重要推动力。有机构数据显示,2023年中国碳纳米管出货量为12.8万吨,2024年增长至约14.5万吨(同比增长13.28%),预计2025年出货量将进一步达到16.9万吨。市场规模方面,2023年中国碳纳米管市场规模已突破60亿元,预计到2025年,中国碳纳米管市场规模将突破100亿元。

需求增长的主要驱动力来自快充(4/6C)、新电池技术(固态电池、钠电、硅基负极、复合集流体)、新工艺(干法电极、厚涂布)等。除锂电应用之外,CNT在人工肌肉/皮肤、机器人传感器、碳基芯片、可穿戴设备、生物医疗、导电塑料以及航空航天等其他领域也拥有广阔的应用前景。

寡壁碳纳米管粉体 图/道氏技术

当前核心应用:锂电池导电剂(占比超80%)

碳纳米管作为新型导电剂,能显著提升锂电池的能量密度、循环寿命和快充性能,是替代传统炭黑导电剂的必然趋势。

渗透率持续提升:目前碳纳米管在锂电池导电剂中的渗透率约20%左右,预计到2025年有望提升至60%。驱动因素包括:

磷酸铁锂电池(LFP)的强势回归:LFP材料本身导电性较差,需添加更多导电剂,碳纳米管能有效解决其导电性问题。

高镍三元电池的发展:高镍低钴化趋势降低了电池的导电性,需要高性能导电剂如碳纳米管来弥补。

硅基负极的应用:硅基负极是提升电池能量密度的关键方向,但其体积膨胀效应大,单壁碳纳米管凭借优异的导电性和机械强度,能与之完美契合,未来随硅基负极放量而高速增长。

市场空间:预计2025年全球碳纳米管浆料需求将达到59万吨,对应市场空间可达224亿元(2022-2025年复合年增长率CAGR为47%)。

未来新兴应用:多点开花

导电塑料:碳纳米管可用于制造抗静电、电磁屏蔽塑料制品。添加少量即可达到所需的导电效果,相比传统碳黑优势明显,能更好地保持塑料的力学性能和表面光洁度。2024年中国导电塑料市场规模已达24.6亿元,为碳纳米管提供了新市场。

芯片制造:碳纳米管有望用于制造新型非易失性存储器(如Nantero公司开发的NRAM)。NRAM具有高速、低功耗、极强耐用性和稳定性等优势,有望成为下一代存储技术。

其他前沿领域:还包括半导体材料(天奈科技的单壁管已用于电子皮肤并向半导体企业供货)、航空航天材料、国防军工材料等。这些领域目前规模较小,但未来潜力巨大。

未来发展趋势总结

技术迭代加速:从多壁管向性能更优的单壁管发展是明确趋势。能够率先实现单壁管低成本量产的企业将获得显著竞争优势。

应用领域持续拓宽:从锂电池主导,向导电塑料、芯片、半导体等多元领域扩展,增强行业抗风险能力。

全球化竞争加剧:中国企业从追赶逐步走向与世界巨头同台竞技,特别是在单壁管领域打破国外垄断,并积极出海争夺全球市场份额。

与电池技术革新深度绑定:碳纳米管的增长与高镍三元、硅基负极、固态电池等先进电池技术的商业化进程紧密相连,将持续受益于电池技术升级。

投资风险提示

行业在高速发展的同时,也需要关注一些潜在的风险:

技术迭代与替代风险:如果出现其他具备更优性能且符合产业化应用条件的新材料,碳纳米管导电剂产品将面临被替代的风险。

下游需求波动风险:碳纳米管行业的发展与新能源汽车产业链景气度高度绑定。若新能源汽车市场需求增长放缓,可能会传导至上游材料领域。

市场竞争加剧风险:伴随碳纳米管行业的迅猛发展,行业内新进入者数量持续增多,市场竞争态势愈发激烈,行业竞争程度存在进一步加剧的可能性,进而有可能对行业的利润空间造成挤压。

生产成本与环保压力:碳纳米管生产仍面临高昂的成本(特别是单壁管),同时主流化学气相沉积法(CVD)的碳排放强度较高,可能面临未来更严格的环保法规约束。

附:“碳纳米管”概念股

天奈科技(688116)、道氏技术(300409)、新开源(300109)、拓邦股份(002139)、楚江新材(002171)、德方纳米(300769)、捷邦科技(301326)、长信科技(300088)、沃特股份(002886)、芯瑞达(002983)。

(备注:本文中的观点和数据仅供参考,投资有风险,入市须谨慎,据此操作,风险自担!)

海融网声明: 凡本网注明“来源:海融网”的作品或图片,版权均属于海融网。海融网与作品作者联合声明,任何组织、机构未经海融网书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非海融网的作品,均转载自其它媒体或合作单位,转载目的在于更好服务用户和读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原始出处或信源主张权利。特别提醒:本网刊发或转载涉及资本市场或上市公司文章不构成任何投资建议,投资者据此操作,风险自担!