2025-04-30 14:18

2025-04-30 14:18

解决锂资源短缺等难题 我国海水提锂研究获新进展

解决锂资源短缺等难题 我国海水提锂研究获新进展

研究团队考虑到水中锂离子的迁移速率明显低于钾、钠等竞争离子,且具有最低的电迁移率,因此,通过截留锂离子、同时传导竞争离子的方式,从理论上能够实现更高的锂离子选择性筛分。(海融网)

长按二维码阅读全文

解决锂资源短缺等难题 我国海水提锂研究获新进展

解决锂资源短缺等难题 我国海水提锂研究获新进展

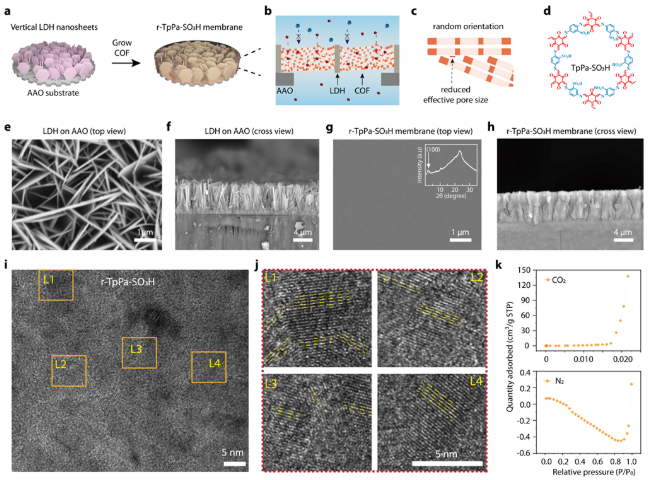

随机取向COF基分离膜的制备与表征 图片来源:青岛能源所

来自中国科学院青岛生物能源与过程研究所(下文简称:青岛能源所)的消息显示,实现高选择性的锂离子筛分,对于解决锂资源短缺等难题具有重要意义。然而,由于锂离子与钠、钾、镁、钙离子等其他多种竞争离子在尺寸和价态等性质上相近,从高浓度溶液中精准提取锂离子面临极大的挑战。尽管已有多种膜材料被开发用于实现锂离子的选择性透过,但其选择性远不能满足海水提锂的需求。

针对这一问题,青岛能源所仿生能源界面技术研究中心高军研究员与青岛大学隋坤艳教授、刘学丽副教授团队开展合作研究,成功开发出一种可精准截留锂,同时传输其他阳离子的膜材料,其锂离子选择性接近完美。研究团队考虑到水中锂离子的迁移速率明显低于钾、钠等竞争离子,且具有最低的电迁移率,因此,通过截留锂离子、同时传导竞争离子的方式,从理论上能够实现更高的锂离子选择性筛分。

基于以上,研究团队构筑了一种随机取向的共价有机框架(COF)基分离膜,该膜的孔径不利于锂离子透过,并且其表面磺酸基团不利于锂离子结合,从而实现了极高选择性的锂离子截留。该研究利用垂直排列的纳米片阵列作为基底,诱导COF的垂直取向生长,并通过与COF原生水平取向生长的竞争作用,诱导实现COF微晶区之间的无规取向排列。晶界的扭曲产生尺寸< 0.3 nm的极窄孔径,对锂离子传输形成极大的空间位阻。

进一步研究发现,磺酸基团可特异性提高钾、钠离子通量,但对锂离子的通量提升效果有限。综合分析表明,随机取向导致的极窄孔径与磺酸基团的协同效应是该COF基膜材料具有极高钾/锂、钠/锂选择性的内在原因。该膜在允许钾、钠离子以可观的通量跨膜输运的同时,可实现对锂离子完全的截留(低于电感耦合等离子质谱仪对锂离子的检测限)。

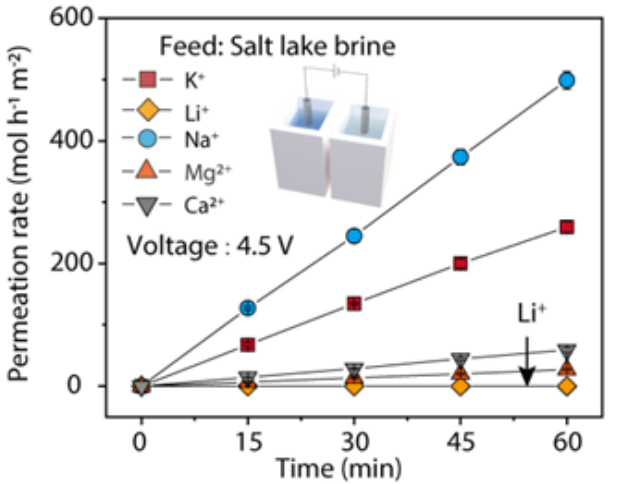

电渗析实现竞争离子的高通量传输及锂离子的完全截留

考虑到锂离子具有最低的电迁移率,研究团队在上述研究的基础上,进一步结合电渗析技术,通过调控电场强度实现钠、钾、镁、钙四种竞争离子的跨膜输运及锂离子的完全截留。实验证明,在电渗析条件下,钾、钠离子的通量随着电压的升高而逐渐增加,在3 V电压下达到10mol h-1 m-2以上。当将电压提高到4.5V时,多种竞争离子(钠、钾、镁、钙离子)高通量传输的同时,锂离子的通量却保持为零,最终实现了近乎完美选择性的锂离子筛分,并成功应用于真实盐湖卤水中锂离子的精准提取。研究成果可为随机取向COF基膜材料的设计和应用提供新思路,并有望启发其他高值稀有元素的高效分离。

海融网声明: 凡本网注明“来源:海融网”的作品或图片,版权均属于海融网。海融网与作品作者联合声明,任何组织、机构未经海融网书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非海融网的作品,均转载自其它媒体或合作单位,转载目的在于更好服务用户和读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原始出处或信源主张权利。特别提醒:本网刊发或转载涉及资本市场或上市公司文章不构成任何投资建议,投资者据此操作,风险自担!